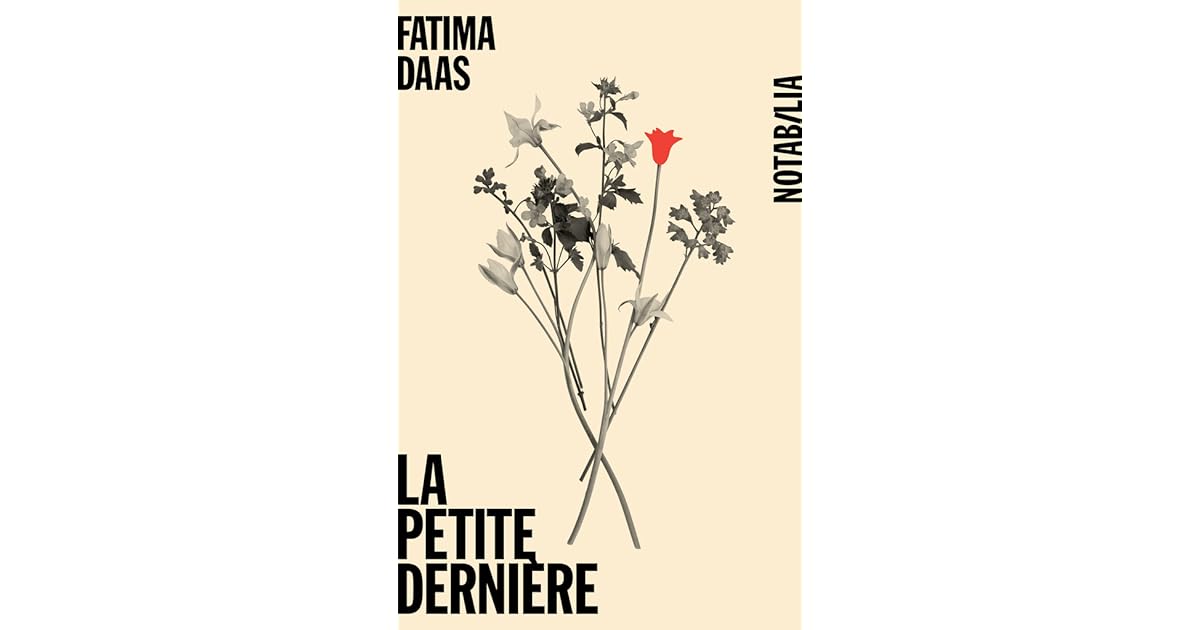

La couverture interpelle le lecteur : une fleur couleur vermeille qui contraste avec le reste d’un bouquet grisâtre. Au-dessus à gauche, un pseudonyme : Fatima Daas. Cette écrivaine est la révélation littéraire de cette fin d’année 2020 chaotique. Avec son premier roman “La Petite Dernière”, elle choisit de révéler à travers un personnage une identité conflictuelle : celle d’être musulmane pratiquante et lesbienne. Une confession livrée avec pudeur et précision dans une tradition littéraire qu’on pourrait rapprocher du slam.

C’est au milieu d’une foule amorphe d’un RER parisien que Fatima commence son récit. D’emblée, elle nous livre sa présence d’esprit pendant les trajets, tentant de lire des émotions subreptices sur les visages blasés. Elle se rend chez le médecin. On lui diagnostique une maladie invisible : l’asthme. Le récit va lui-même prendre une forme asthmatique : les phrases sont courtes, anaphoriques, à l’image de ce personnage hypersensible qui tente de s’exprimer mais doit sans cesse s’arrêter pour inhaler un coup de Ventoline.

Dans sa famille algérienne, elle est la petite dernière. Cette position n’est pas facile à assumer, d’autant plus qu’elle est la seule à être née en France. Elle se sent un peu à côté et particulièrement lorsqu’elle visite sa famille à Alger : “Je veux passer inaperçue mais c’est moi qu’on regarde. On regarde celle qui est née là-bas en France. Celle qu’on ne connait pas du tout, qu’on surnomme Titi”. Il en sera de même en France : À Clichy-Sous-Bois, elle est la Parisienne et à Paris, elle est l’Algérienne ou la Clichoise.

“Je m’appelle Fatima. Je recherche une stabilité. Parce que c’est difficile d’être toujours à côté, à côté des autres, jamais avec eux, à côté de sa vie, à côté de la plaque.”

Malgré tout, Fatima tente de trouver sa place parmi ses deux grandes sœurs, de respecter les préceptes de sa religion tout en s’intégrant à la société française et de prouver son amour pour sa tendre mère et son père plus distant et irascible. Mais la rencontre de Nina au lycée va tout précipiter : elle tombe amoureuse d’une femme et sent la honte l’envahir : “Je pense que j’ai sali mon prénom”. Cette phrase reviendra souvent au fil des pages. À ce rapport ambivalent entre sa religion et son identité sexuelle, elle choisira de ne pas choisir et vivre avec les deux, même si cela s’avère inconciliable pour certains.

“Avant les vérités me paraissaient dangereuses à dire. J’ai longtemps pensé que les choses se ressentent plus qu’elles ne se montrent. Des restes de mon éducation : montrer par petite touche mais ne jamais dire.”

L’autrice du livre a choisi, comme d’autres artistes, de prendre la plume pour se confronter à elle-même et à l’altérité. Nourrie d’abord par le rap (Sniper, 113, Fonky Family, Eminem, Lil Wayne et Kendrick Lamar sont évoqués dans le livre et certaines phrases de son livre s’apparentent à des punchlines) puis par des ateliers d’écriture, la rencontre de Virginie Despentes et la lecture de Marguerite Duras et Annie Ernaux lui fourniront le bagage nécessaire pour livrer ce premier texte d’une légèreté et d’une justesse remarquables. Il ne faut cependant pas s’y méprendre : ce n’est pas un récit autobiographique mais une “autofiction” dans laquelle l’autrice tente d’exprimer à travers une écriture éclatée des éléments réels de sa vie. Consciente que la réalité ne suffit pas, elle choisit la fiction comme complément pour exprimer l’ineffable et parvient ainsi à combler un manque. L’humour n’est pas absent : il vient souvent exprimer la voix intérieure du personnage qui ne parvient pas à dire ce qu’il pense, ce qui crée une connivence avec le lecteur qui, peu importe son identité et son vécu, réussira à s’émouvoir par la confession d’une personne qui ne se sent pas à sa place. Le cas de beaucoup de personnes qui l’expriment sans doute très peu.

Bruno Belinski

La Petite Dernière, roman, éd. Montricher, Éditions Noir Sur Blanc , coll. « Notabilia », 2020, 192 p.