« Omar m’a Yonnaise », « botanique le système ». Les graffitis font partie intégrante du paysage, peu de personnes y prêtent attention et encore moins quand ils n’ont pas l’esthète d’une œuvre de Banksy. Guillaume Normand lui répertorie ces fresques murales perçues comme « ratées ».

Samedi 24 juin, 13h30. Drapeaux rouges, merguez, brochettes de poulet et boissons en tout genre sont de la partie Place de la Bastille. Les troupes constituées pour la 10e journée de mobilisation contre la Loi Travail prennent des forces avant d’entamer un chemin de croix concédé de justesse la veille. L’international et les applaudissements signent le départ d’une croisière autour du bassin de l’Arsenal, dans la bonne humeur et sous la haute surveillance des quelque 2 500 policiers et gendarmes mobilisés pour l’occasion.

Me voilà donc au milieu des affres d’une manifestation quasi statique, une fan-zone contestataire et, mis à part quelques nuits-deboutistes à rebrousse-chemin, le parcours se déroulera dans le calme.

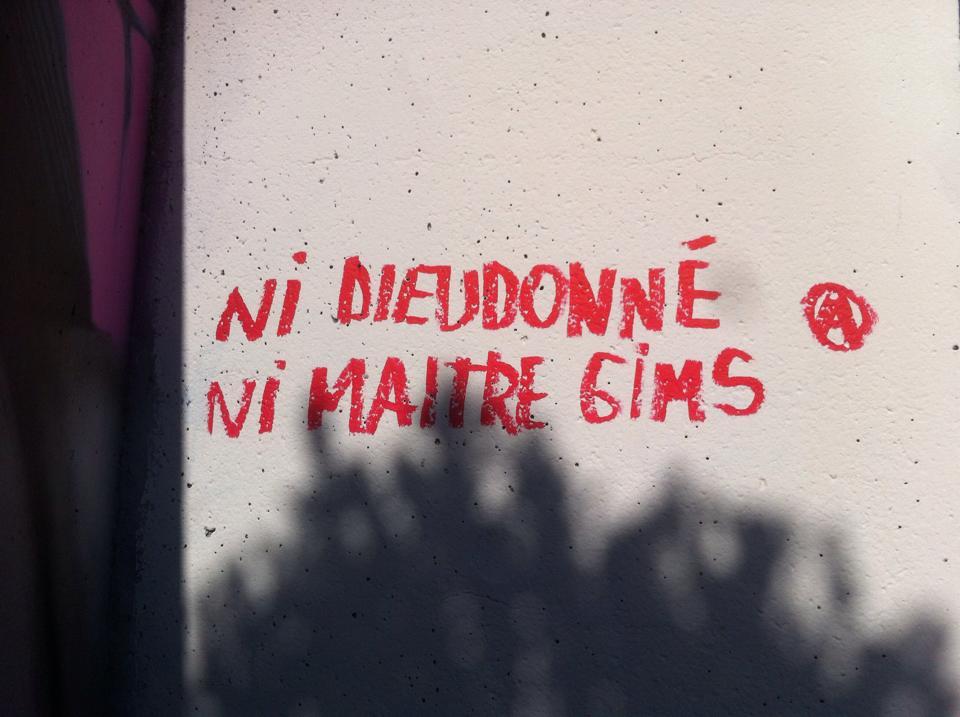

Au milieu du folklore, un homme, iPhone à la main, semble être captivé par une inscription sur un mur : « Ni Dieudonné, ni Maître Gims ». Mis bout à bout, ces quelques mots soufflent indéniablement un vent de fraicheur sur les slogans émoussés au fil des journées de lutte. Sa fascination pour le bout de mur tagué m’intrigue. Je m’approche de ce dernier et il se présente assez facilement.

Le photographe amateur s’appelle Guillaume Normand, il a 32 ans et est archiviste dans une grande administration parisienne. S’il prend en photo ce graffiti « flingué » selon ses dires, c’est dans un but bien précis : fournir en joyeusetés son Tumblr Graffitivre, qui compile les perles murales pour ses 14 000 abonnés. Non content de ce succès inattendu, il se décide, avec un ami d’enfance, à sortir en novembre un bouquin du même nom sur le sujet.

De mon côté, à défaut de trouver un espace de protestation viable, j’ai déniché mon prochain sujet.

Sérieusement, il y aura quoi dans ce livre ?

C’est un recueil de graffitis interlopes. Une sorte de compil’ d’humour de façade, d’ésotérisme de toilette publique, d’échecs grammaticaux et de jeux de mots en faveur de la destruction des humains.

Comment t’es venu l’idée de compiler des graffitis « flingués » ?

En 2010, en sortant de soirée à Belleville avec un pote, on a pris en photo un graffiti super-pété avec nos téléphones, à l’époque à clapet. 3 semaines plus tard, on en retrouve un autre, un peu du même style, puis on a commencé à en faire la collection. En 2014 on décide de faire un « entrepôt » sur internet qui les regroupait, et voilà la naissance du Tumblr Graffitivre, prédécesseur au bouquin.

À l’origine donc rien de très sérieux dans ta démarche ?

C’est un délire entre potes et le Tumblr est notre support. En collectionnant ces graffitis décalés, on s’est rendu compte que cela ouvrait plusieurs fenêtres : le rapport au street art, le rapport général à l’expression de rue et, après avoir découvert la vulgarité des graffitis de chiotte à Pompéi puis celle des tags de Vikings en Écosse, on a développé un discours sur la question de la liberté d’expression et l’ordre public, à travers les mots des murs.

Tu distingues les graffitis « à la con » des graffitis en les nommant « graffitivre ». Qu’est-ce donc ?

C’est un échange différé entre une personne avinée et un passant avisé, l’Œuf de Pâques dans le marasme des tags et du street art dont le but est de renouer avec la définition première du graffiti : un mot merdeux, une insulte aux constipés de l’esprit.

Au vu de la quantité industrielle de « graffitivre » rien qu’à Paris, comment choisis-tu ceux qui vont être publiés?

On sait tout de suite quand on tombe sur une perle : pas trop vulgaire, pas trop politique, décalé, mais compréhensible de tous. De plus, un bon graffiti n’est percutant que lorsqu’il est écrit sur un mur, le même écrit sur une page blanche ne fera marrer personne.

Un « graffitivre » est-il uniquement destiné à faire rire ?

Non, il y a plusieurs branches de Graffitivre. Mais dans tous les cas il y a une « touche » qui le rend unique. Par exemple, celui Porte de la Villette, « Qui veut faire du Poney ? ». Il sort de nulle part, mais on le trouve génial. A proprement parler il n’est porteur d’aucun message, si ce n’est le sentiment à l’instant T de la personne qui l’écrit.

Ce serait la spontanéité du message qui le distinguerait ?

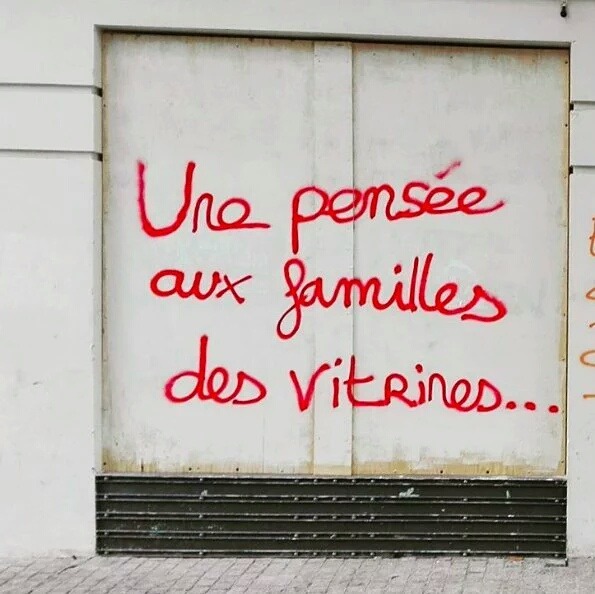

Exactement. Un écrit à la main sur un mur c’est de l’expression réelle et brute, du sentiment. Les gens ont eu besoin de l’écrire et là, ça se distingue des graffitis et du street art. Ces derniers ont la volonté de faire quelque chose d’esthétique avec un message préparé et/ou politique. Pour le graffitivre, la motivation est rarement sérieuse, si le lendemain il est effacé, les auteurs s’en foutent.

Pourtant, dans les nombreuses manifestations contre la loi travail, il n’est pas rare de voir des « graffitivres » à forte teneur politique.

En manif il y a un type d’humour décalé, assez anar et toujours avec une touche de provoc’ qui accompagne les slogans. Le meilleur exemple est celui de Mai 68, où les graffitis avaient fort message politique et très drôle. Mais généralement, c’est la forme qui l’est et pas le fond.

C’est-à-dire ?

Que ce soit en manif’ ou en allant chercher sa baguette, écrire de la merde sur un mur est un symbole. Peu importe ce que tu écris, c’est illégal et parce que c’est illégal le geste est de l’ordre de la provocation. Après, je ne sais pas à quel point écrire, « soupe de vermicelles » sur un pont près du périph’ est politique, mais le fait est qu’une personne a écrit ça en disant merde à nos lois.

Considères-tu les « graffitivre » comme de l’art ?

Absolument pas. Les gens qui commentaient les photos de notre blog, généralement, ne comprenaient pas la démarche. « Comment pouvez-vous faire l’apologie de ces graffitis laids ? Ce n’est pas de l’art ! ». Le Street art a imposé au graffiti d’être joli pour survivre. On ne juge plus que de son esthétisme pour justifier la présence d’un graffiti. Et c’est dommage, car le graffiti à la con est un moyen d’expression comme un autre, à la différence qu’il est plus diffus, moins codifié et à mon sens beaucoup plus cool.

On a commencé à entendre parler du graffiti dans les années 50-60 et la pratique a explosé dans les années 70-80 avec l’utilisation de la bombe aérosol. Est-il inhérent à notre époque ?

Le graffiti à la bombe, oui, mais le Graffiti à la con, c’est quelque chose qui existe depuis l’Antiquité. Plus tu creuses en arrière et plus tu te rends compte qu’il y en a dans le passé, comme à Pompéi, et c’est ultra-vulgaire. Un exemple parfait : les graffitis de bite; c’est fondamentalement humain et c’est une constante dans notre histoire.

Dit m’en plus sur Pompéi, ça m’intéresse.

Il y avait des choses très violentes. Des tags de haines comme « Va te pendre », « Va te faire crucifier », des messages d’amour et même de tags de chiottes types « Et reliquit memoriam » – j’ai laissé un souvenir -. Énormément de trucs de gamins.

C’était un peu le fil d’actualité Facebook de l’époque ?

Et sans censure. On trouve aussi des graffitis proches de ceux qu’on connaît aujourd’hui et très provoc’ comme celui de la Basilique : « Celui qui lit est un enculé ». Comme je l’ai dit, c’est une expression brute. Il faut savoir qu’aujourd’hui, il n’y a qu’en allant à Pompéi qu’on peut connaître le parler quotidien des Romains. Toutes les œuvres sont en latin académique, utilisé par l’élite, et le latin « populaire » était beaucoup plus léger que ça. Si aujourd’hui tu dois juger l’expression française sur les journaux et les livres qui sortent, c’est un gouffre avec ce que tu vois sur les murs. C’est un moyen d’expression assez sérieux finalement.

Message à nos dirigeants : Regarder les murs au lieu de lire Houellebecq.

Au moins ils se rendront compte des préoccupations réelles, des jeux de mots, des modes d’expression et des centres d’intérêt, qui sont par ailleurs assez divers bien que la bouffe revienne énormément. Avec les licornes, on sent que ça en préoccupe vraiment certains.

Alexis DENOUS